| 2011.2.12~2.20 |

2月12日(土)

|

||||

| 2月13日(日) 碑文谷教会でミサ。超満員であった。典礼音楽とギター伴奏による音楽がうまく和合していて、見事なミサとなった。私は若者にメッセージをおくり訴えた。イエズス会は20代の青年によって成った。そして瞬く間に全世界に広がった。サレジオ会は10代から20代前半の若者によって成り、50年の間に東洋の果て、この日本にまでやって来た。20代の若いサレジオ会員の手で、日本管区の多くの事業は設立された。冒険であるが、彼らを信頼して任せていくことが大切なのだろう。 午後、中高生とカテケージス。70名以上が集まった。「若者へのメッセージ」というテーマだ。このようにして、日本の沢山の教会で青年達へのカテケージスを企画して行ける方法がないだろうか。問題は情熱であろう。若者に情熱を注ぐ人達が教会の中に出てくれば、必ず日本の教会は再生するだろう。

|

||||

| 2月14日(月) 司教総会開始。一日7時間の会議が5日。長い間座りきりで会議を続けるのは、かなりこたえる。学生たちも同じだろう。しかし、日本の教会の方針を考える大事な司教総会だ。 |

||||

| 2月15日(火) グーテンベルグが印刷機を発明したということが最近疑問視されているようだ。ともあれ、印刷技術の発展は、ルッターに始まる宗教改革の波が起った大きな要因の一つである。 カトリック教会が荘重な金箔の飾りのついた典礼本や聖書の印刷を主としたのに対し、宗教改革者は、紙の質は悪くても、一般の人々向けに沢山印刷して配るという方法をとった。しかも内容は、当時の教会を風刺した絵を載せたりして、興味をそそるものが多かった。形式と伝統に則ったカトリック教会は、そうした手段を蔑んだ。現代のメディアに対する取り組みも、歴史から学ぶべきものがある。 |

||||

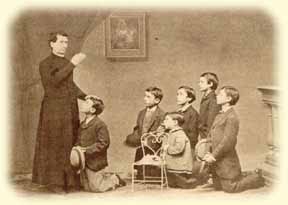

| 2月20日(日) 聖心侍女会でキリシタン講演会。60名程度の人が参加していた。「キリシタン文化の受容・交流とその拒絶」というテーマで、1時間半話す。キリシタンの話は常に興味をもって聞いて貰える。臨場感をもって歴史を語るには、歴史上の人物を目の前におく作業をしないといけない。教会は新しい土地に入り、その土地の中でいかに宣教すべきかを常に考えた。昔も今もこれは変わらない。容易に一つの文化を他の土地に持ち込み、これをよしとして恥じないやり方は、サビエル以来のこれまでの宣教を無駄にするだけでなく、むしろ害をなす。日本で宣教するには、日本と日本人を良く学ぶ必要がある。 |

||||